지난 6월 26일(토) 오전 10시, 광화문 씨네큐브에서는 특별한 행사인 뿌리의집 후원인 초청 '영화 포겟 미 낫 상영회 및 감독과의 대화'를 가졌습니다.

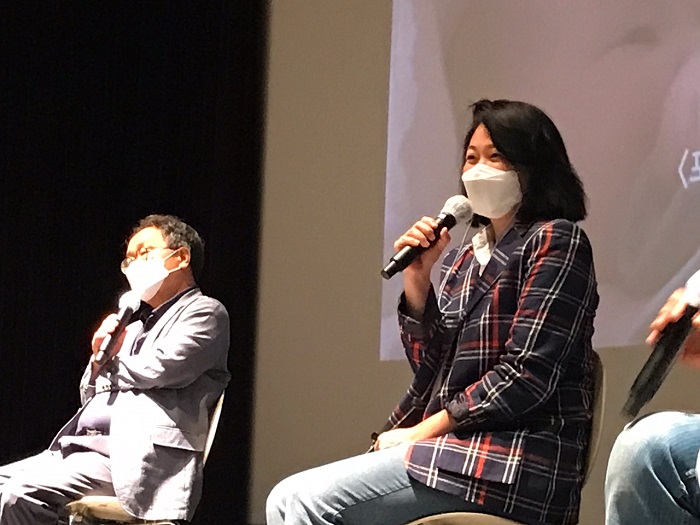

코로나19 상황을 고려하여 전체 좌석의 50%를 운영하였는데요, 약 90여명의 뿌리의집 후원자와 관계자께서 함께해주셨습니다. 이날은 이 영화를 만든 선희 엥겔스토프 감독과의 대화를 나누는 시간도 갖게되어 더더욱 특별한 시간이었습니다.

함께해주신 선희 엥겔스토프 감독과 통역을 맡아주신 김민철 감독님, 상영회를 도와주신 남기웅 대표님께 감사드립니다. 마지막으로 귀한 토요일 시간을 내주셔서 상영회에 오신 모든 후원인분들께 진심으로 감사를 전합니다.

선희 엥겔스토프 감독과 관객이 나눈 대화

(선희감독)오늘 이 자리를 마련해주셔서 굉장히 감사드리고, 전세계 흩어져있는 입양인들을 대신하여 김도현목사님, 뿌리의집, 후원자에게 감사를 드립니다. 뿌리의집은 코너스톤과 같습니다. 해외입양인들에게 시금석, 징검다리, 댓돌과 같은 존재라고 생각합니다.

(김도현대표)Q. 이 영화를 만들게 된 계기나 동기를 말씀해주세요.

(선희감독)A. 2004년도에 재외동포재단의 마더랜드투어를 통해서 김치공장, 한복체험, 한지체험 등을 하고 마지막 코스에 미혼모시설에 방문하는 것이었습니다. 다른입양인들과 함께 버스를 타고 미혼모시설로 이동하였는데요, 당시에 결혼하지 않은 임신한 여성들이 많아서 놀랐습니다. 그곳에서 저는 충격적인 사건을 경험을 하게되는데요, 임신한 어떤 여성분이 저에게 찾아와서 제 눈을 빤히보더니 "입양되어서 행복한가요?"라고 물어봤습니다.

제가 질문을 받았던 기억은 선명하게 오래동안 남아있었습니다. 덴마크에 돌아와서 그 질문의 의미를 계속 생각해보게되었는데요, 그 질문은 "내가 아이를 해외로 입양보내도 괜찮을까요? 라는 질문이었습니다. 그 당시는 제가 영화감독이 아니었구요, 덴마크에 돌아와 영화공부를 하고 한국에 다시 돌아갈 때는 이 질문에 관한 대답을 찾는 것이 내 일이 되겠다라는 생각을 하게 되었습니다.

2004년 열린 한국입양인대회(IKAA Gatherings – International Korean Adoptee Associations)에 참석했을 때, 길에서 해외입양을 보낸 엄마들이 아이를 뺏겼다는 구호를 외치며 시위하는 장면을 보게 되었습니다. 입양인으로서 엄마가 나를 양육할 수 없기 때문에 쉽게 아이를 포기한다, 쉽게 보냈다고 생각했었는데 그렇지 않다는 것을 알게 되었고, 한국사회에서 미혼모가 아이를 양육할 수 있는 기회가 없다는 그 사실이 안타까웠습니다.

(관객)Q. 재외동포재단의 마더랜드투어가 다시한번 열릴 필요가 있다고 생각하는지요.

(선희감독)A. 여전히 그런 프로그램은 필요하다고 생각합니다.

(관객)Q. 촬영은 2013년과 2014년에 하셨다고 들었는데, 왜 이제 개봉하게 되었는지 궁금합니다.

(선희감독)A. 제주방언이 섞인 한국어 영상을 250시간 이상 촬영했습니다. 제가 이것을 다 이해하고 영화를 만드는 것이 쉽지 않았습니다. 대부분 다큐감독의 경우 대답을 찾지 못하면 다시 만드는 과정을 보낼텐데 저의 경우는 제 엄마에게 헌정하는 편지였기 때문에 다른 사람들보다 더 오래 걸리고, 더 깊이 이해하기 위해 시간이 더 걸렸던 것 같습니다.

(관객)Q. 마지막에 감독님이 하신 이야기를 통역하신 가운데 한국엄마들이 아이를 쉽게 내준다고 예전에는 생각했는데, 이 영화를 만들면서 전달하고자하는 부분은 엄마들이 어쩔 수없이 아이를 입양보낼 수밖에 없었다는 것이 이 영화의 메시지로 이해하면 되는지요?

(선희감독)A. 말씀하신것처럼 제가 문제라고 생각하는 것은 입양기관의 에이전트가 와서 미혼모와 마지막 상담을 하고 아이를 데려가는 것이 저는 잘못되었다고 생각합니다. 그리고 미혼모가 양육에 대한 선택의 여지가 없다는 것도 문제라고 생각합니다.

(관객)Comment. 제 마음의 아픈 기억이 있어서 잠깐 나누고자 합니다. 제가 50대에 해외에 나가고 싶은데 동생이 독일에 살아서 제가 그 당시 경제적 여건으로 갈 수 있는 유일한 방법이 입양기관을 통해서 입양하는 아이를 에스코트해서 양부모에게 인계를 하는 과정밖에 없었습니다. 그 시절에 그런 경험을 가진분들이 많으실 것 같습니다. 저는 에스코트를 3번 해봤습니다. 그 때를 돌이켜보면 한사람이 한번 에스코트 할 때 세 아이를 데리고 가거든요? 그때 세 아이가 1년 미만, 3년 미만, 좀 큰 7세 아이를 데리고 간 적이 있습니다. 그때 엄청 힘들었던 기억이 있습니다. 1년 미만의 아이는 비행시간 내내 계속 울어서 힘든 시간을 보냈었습니다. 그때 7세 남자아이가 지금도 제 눈앞에 선합니다. 그시절 아이들이 딱지라는게 있고 그것이 유일한 취미활동이었는데, 꼬질꼬질한 딱지를 몇 장 손에 쥐고있는데, 양부모님이 비행기안으로 들어와서 아이를 데려가려고 하는데, 그 딱지를 절대 안내놓는거예요. 제가 양부모님이 더 좋은 장난감을 사줄거라고 이야기하고 그 딱지를 버리라고 말해도 꽉 끌어안고 가더라구요. 그때 인상이 지금까지도 생생하게 남아있습니다. 나이가 들어 입양 간 아이들은 한국에 대한 기억을 갖고 있어서 그걸 잊지않기위해 얼마나 아프게 살았을까 라는 생각에 늘 마음이 아픕니다. 해외입양인에게 존경과 사랑과 지지를 보냅니다.

(김도현대표) 해외입양이라는 우리사회 70여년의 역사를 우리가 어떻게 함께 수습해나갈 것인가... 지금도 일년에 200여명 이상의 아이들이 해외로 입양보내지고 있는 현실입니다. 이 일 안에는 엄마들의 아픔과 입양인들의 아픔이 깃들어 있습니다. 우리가 이들의 아픔을 치유할 수 있는 사람으로 부름받았다고 생각하고 오늘 이 자리를 떠날 수 있었으면 좋겠다고 생각합니다. 함께해주신 모든 분들 고맙습니다.